Kleinwohnung: Weniger ist mehr

Tiny Houses, ein Bauwagen oder eine Jurte sind Formen von Kleinwohnungen. Die Hochschule Luzern hat in einer repräsentativen Studie die Möglichkeiten zu deren Nutzung sowie die Nachfrage nach diesen Wohnformen analysiert und präsentiert die Resultate.

Eine Wohnung gilt als «Kleinwohnform», wenn die Individualfläche für eine Person maximal dreissig Quadratmeter beträgt und für jede zusätzliche Person maximal 15 Quadratmeter dazukommen. Kleinwohnformen können als freistehende Wohneinheit ausgebildet sein oder als Gebäude mit kombinierten Wohneinheiten über mehrere Stockwerke.

Nachhaltigkeit als Kriterium

In der Schweiz besteht ein grosses Potenzial für Kleinwohnformen. Etwa die Hälfte der Befragten bekundet oder hat bereits Erfahrung damit. Besonders gefragt sind Apartments und kleinere ortsfeste Einheiten. Nachhaltigkeit – etwa in Bezug auf die verwendeten Materialien – ist dabei vielen Befragten wichtiger als Kosten zu sparen. So haben Kleinwohnformen laut Studie auch in Bezug auf eine nachhaltige Wohnraumgestaltung grosses Potenzial.

Natürlich bieten diese Wohnformen auch finanzielle Anreize. Tatsächlich spielt die Frage des Budgets aber bei vielen eine untergeordnete Rolle und der Aspekt der Nachhaltigkeit steht dafür im Vordergrund. Die Befragung zeigt: Viele wären bereit, zur Finanzierung eine Hypothek aufzunehmen. Das macht Kleinwohnformen wiederum für Banken attraktiv, um ihr Kundenportfolio zu erweitern.

Individuelle Lebensweise

Der Wunsch nach Freiheit und Autonomie steht bei den Befragten im Vordergrund. «Dass Selbstbestimmung in unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensphasen sehr wichtig ist, zeigt sich in unseren Studienergebnissen deutlich», sagt Prof. Dr. Stephanie Weiss, die am Departement Soziale Arbeit an der Hochschule Luzern zu Stadtentwicklung und Sozialer Inklusion doziert und forscht. Dafür nehmen die Interessenten in Kauf, ihre Wohnfläche zu verkleinern. Es sei aber wichtig, die Eigentümer bereits in der Planungsphase aktiv zu beteiligen, um die Konzepte an deren Bedürfnisse anzupassen.

Kleinwohnformen als Übergangslösung

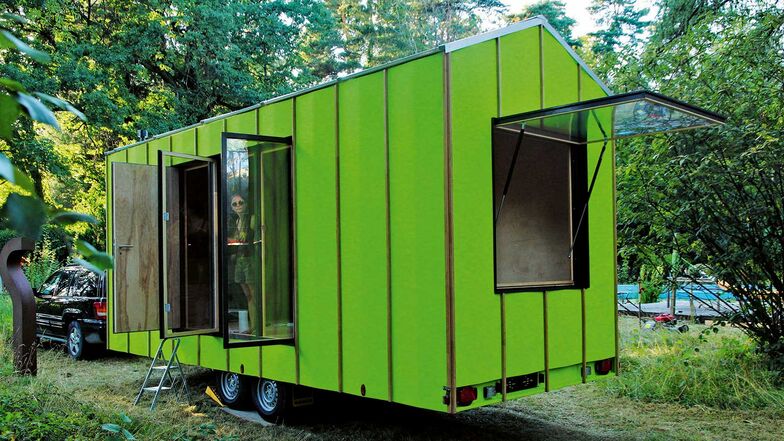

Die Wohnform eignet sich laut Studie auch für die Nachverdichtung bestehender Bebauungen (zum Beispiel im Garten von Einfamilienhäusern) sowie die Nutzung vorübergehend brachliegender Grundstücke. Dafür geeignet sind kombinierbare kleinere Einheiten wie vorgefertigte Elementbauten (im Werk hergestellt und vor Ort montiert) oder mobile Typologien wie Anhänger oder Fahrzeuge mit entsprechendem Ausbau. «Nicht nur lässt sich ungenutzte Bodenfläche mit solchen Zwischennutzungen als wertvoller Wohnraum gebrauchen, es wird gleichzeitig eine attraktive Alternative für Menschen geschaffen, die gezielt eine Übergangswohnung oder ein befristetes Zuhause suchen», sagt Selina Lutz, Projektleiterin vom Departement Technik & Architektur der HSLU. «Das kann dabei helfen, das Wohnungsangebot zu diversifizieren.»

Auch seitens der Firma Gartana, die bekannt für massgefertigte Design-Gartenhäuser ist, heisst es: Mit dem vollisolierten Mikrohaus gewinnt man zusätzlichen Lebensraum, ohne das eigentliche Wohnhaus umbauen oder umräumen zu müssen. Der modulare Bau mit begrünbarem Pult- oder Flachdach kann das ganze Jahr über genutzt werden. Ab einer Raumgrösse von rund neun Quadratmetern lässt er sich für Arbeit oder Wohnen nutzen. Als Büro bietet der Bau einen abgetrennten Raum für konzentriertes Arbeiten mit Blick ins Grüne. Den ebenso funktionalen wie dekorativen Raum kann man auch sonst vielseitig nutzen: als Lese-, Spiel- oder Musikzimmer, als Atelier oder als Fitnessraum. So gewinnt man Platz für Hobbys, Kinder oder Gäste.

Weitere Informationen:

Hochschule Luzern / Kleinwohnformen

Gartana

Mehr Informationen rund um Haus und Garten gibt es in der Ausgabe 4/25 vom Magazin DAS EINFAMILIENHAUS.

Text: RED, PD

aus dem Magazin: Das Einfamilienhaus, Zeitschrift Nr. 4/2025